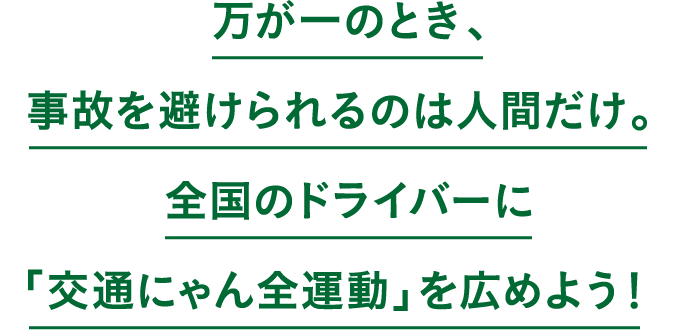

なぜ猫は交通事故に遭いやすいのか?

その理由は、彼らが生まれ持った“生態”にありました。

放し飼いの猫や野良猫は、常に交通事故の脅威と隣合わせの存在です。

しかし、車道を自由に行き来できることだけが、彼らが事故に遭いやすい理由ではありません。

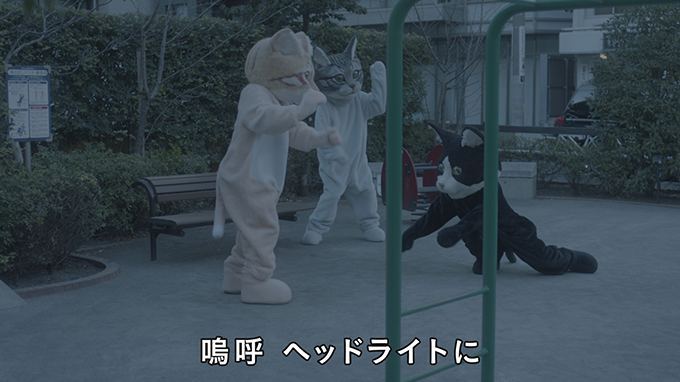

実は猫には「自動車と直面した時に恐怖で身動きが取れなくなってしまう」といった、

万が一のときに“事故を避けられない生態”があるのです。

機敏なイメージの猫ですが、迫りくる自動車の前では無力であることを知ってほしいのです。

猫のみんな、クルマに近づいちゃダメ!

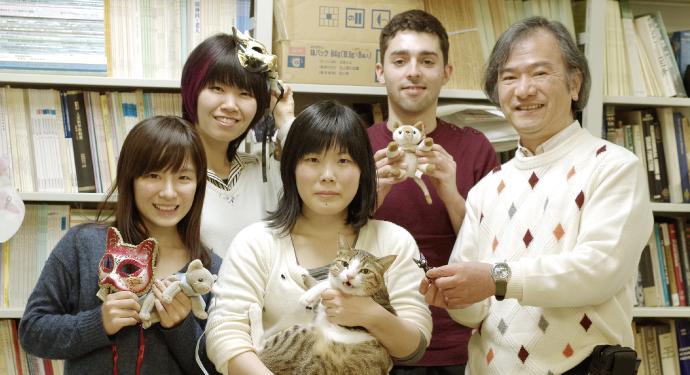

京都大学の動物心理学チームと共に“完全猫目線”の啓蒙動画を制作。

悲しい事故をひとつでも減らすため、ドライバーや飼い主のみなさん、

そして誰より猫たちに交通安全の大切さを伝えたい…!

そう考えた私たちイエローハットは、京都大学の藤田和生教授が率いる動物心理学研究チーム「CAMP-NYAN」と協力し、猫が思わず見たくなる楽しい仕掛けが満載の交通安全動画を制作しました。

飼い主のみなさま、ぜひおうちの猫ちゃんと一緒にご覧ください。

猫は飛び出しがちで、光や音が苦手

猫がペットとして飼育されるようになったのはネコの歴史からすると極めて最近です。 そのため、ネコには今も狩猟能力が色濃く残っており、 獲物を見つけると、周囲を見ずに飛び出してしまうことがよくあります。また、車のヘッドライトなどの強い光やクラクションなどの大きな音によって、恐怖反応が引き起こされ、その場に固まってしまう場合があります。

薄明薄暮の時間になると猫が活発化する

ネコは本来、薄明薄暮、つまり明け方と夕方に活動性が高まります。ネコの目にはタペタム層という光を眼内で増幅させる層があるので、薄暗い中でも非常によくものを見ることができます。ネコの活動時間と交通量が増える時間が重なる夕方は、ネコの交通事故のリスクが上昇してしまいます。

①猫が聞くことのできる周波数を活用

「猫専用の交通安全動画」の楽曲には猫の可聴領域の効果音を活用しています。

ヒトが聞くことができる音の周波数が、最高でも20kHzまでなのに対して、ネコは75kHzのような超音波領域の音も聞くことができます。これは、ネコが捕食するネズミなどのげっ歯類の声を聞き、捕食に利用するためだと考えられています。

②猫は動くものに反応しやすい

猫がペットとして飼育されるようになったのはネコの歴史からすると極めて最近です。そのため捕食者としての性質を多く残しています。ですので、動くものに対する反応は非常に優れています。

動画に登場する蝶々のアニメーションも、ネコの気をひくのに効果的です。

藤田和生プロフィール

京都大学文学研究科心理学研究室教授。専門は比較認知科学。 日本動物心理学会理事長。コンパニオンアニマルの心の働きを心理学の手法を用いて調査・研究する「京都大学CAMP」を率い、猫に特化した研究チーム「CAMP-NYAN」で活動中。

京都大学CAMP-NYANとは

人間にとって身近な動物であるイヌやネコ、ウマ、オウムなどのコンパニオンアニマルのさまざまな行動や知性について心理学の手法を用いて調査・研究する「京都大学CAMP」のなかでもネコに特化したチーム。

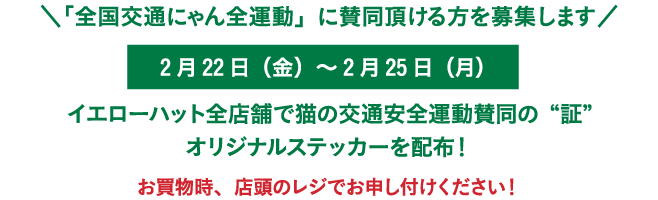

「猫の日」の2月22日(金)から2月25日(月)のキャンペーン期間中、

全国のイエローハット店舗で当運動に賛同頂いた方に、

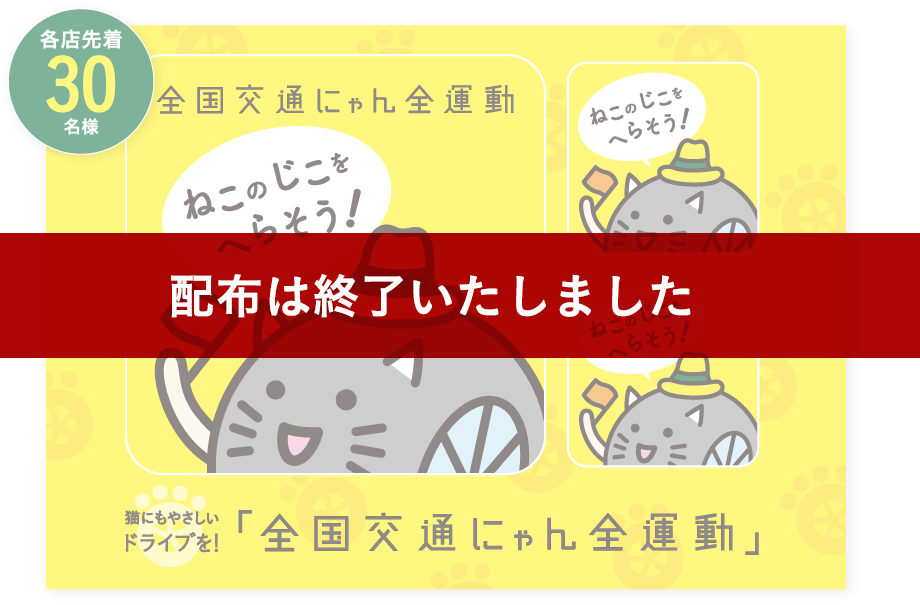

車やスマートフォンに貼れる「オリジナルステッカー」を各店先着30名様にプレゼントいたします。

店頭スタッフに「交通にゃん全運動のステッカー希望」とお申し付け下さい。※お買物頂いた方が対象となります。お一人様1枚限り、無くなり次第終了となります。

※ステッカーはホログラム仕様となっており、実際のデザインと異なる場合がございます。

2月22日(金)〜2月25日(月)の期間、

店頭でのお買物時SD(Safe Driver)カードをご提示頂くと

「ハットにゃん プラカップ」をプレゼントいたします。

※お一人様1ヶ限りとなります