COLUMN

車検についての疑問をわかりやすく解説

車検シール(検査標章)とは?見方や貼る位置、紛失した際の再発行について

自動車は有効期間のある車検証がないと走行してはならないとされています。車検シールも同様で、フロントガラスに貼り付けなければなりません。車検シールの見方や貼る位置を知りたい方もおられるでしょう。

そこでこのコラムでは、車検シールの基礎知識を解説しつつ、必要性や見方などを紹介します。貼り方や剥がし方、再発行の方法にも触れますのでぜひ最後までご覧ください。

目次

車検シール(検査標章)とは

ここでは、車検シールについて押さえておきたい基礎知識について解説します。車検シールがどのようなタイミングで発行されるのか、また普通自動車と軽自動車で見た目が異なる点について把握しておきましょう。保安基準適合標章との違いも解説します。

車検シールの正式名称は「検査標章」

車検シールは車検ステッカーとも呼ばれますが、正式名称は「検査標章」です。車検証(自動車検査証)の有効期間が満了する時期を示しています。車のフロントガラスの内側から貼り付けられており、前方から見えやすい位置に表示するシールです。車検を受けて、新たに有効期間を更新すると、新たな車検証とともに車検シールも交付されます。

普通乗用車と軽自動車ではデザインや色が異なる

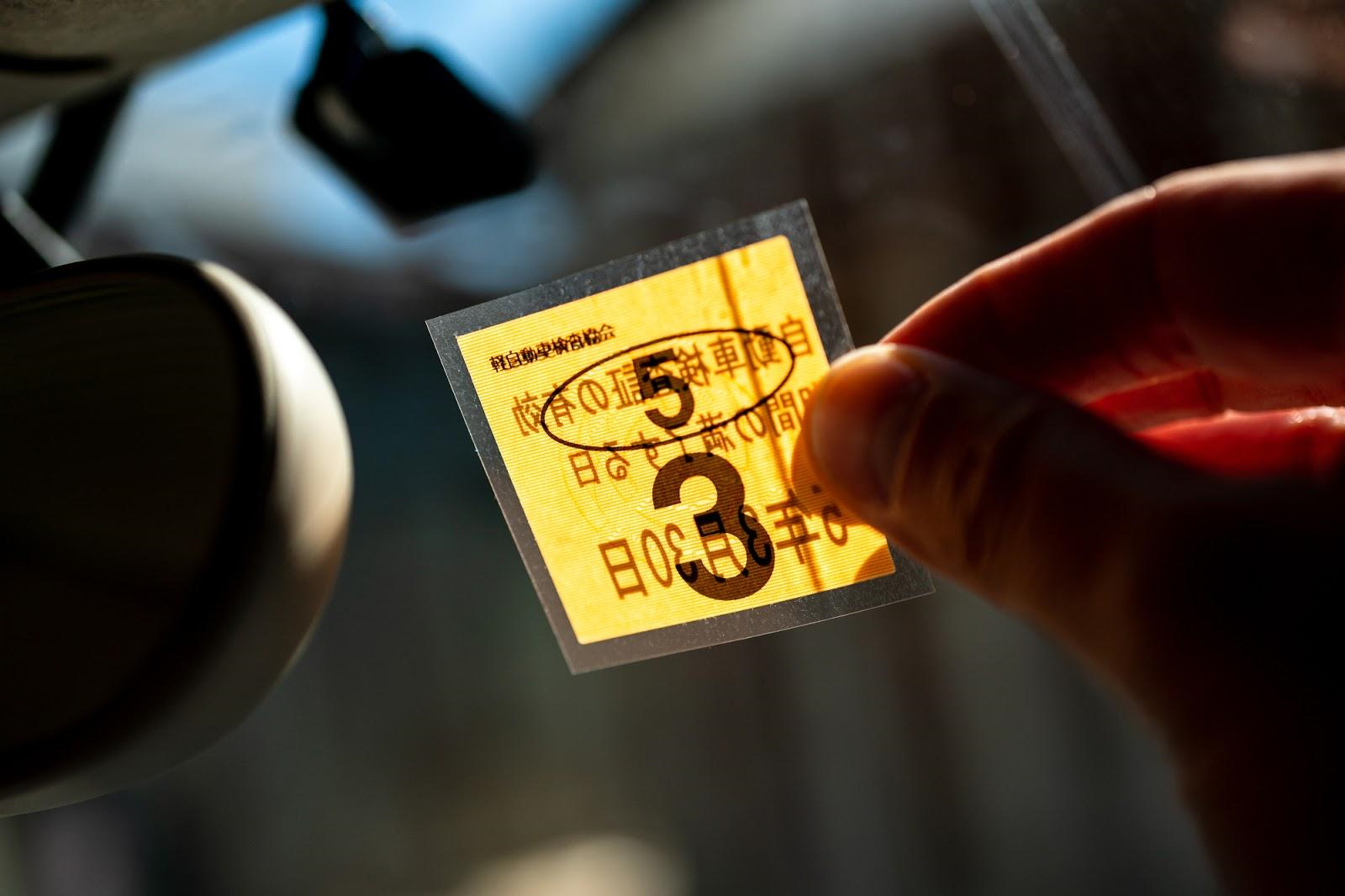

普通乗用車と軽自動車では、車検シールのデザインと色が異なることをご存じでしょうか。普通乗用車は、ベースの色が青色で、数字がはっきり分かりやすくなっています。小さい数字が「年」を表しており、大きい数字が表しているのは「月」です。

一方で軽自動車は黄色がベースカラーとなっています。楕円形で囲われた数字が「年」を表し、その下の数字が表しているのが「月」です。

「保安基準適合標章」との違い

保安基準適合標章とは、指定工場で車検を受けた際に発行されます。指定工場とは民間車検場のことで、運輸支局に変わって検査が可能です。専用の検査ラインを有しており、自動車検査員の資格を持ったスタッフが検査を任されています。

このような指定工場では、その場で車検を通すことが可能ですが、車検証と車検シールが即日で発行されるわけではありません。その代わりに、保安基準適合標章をフロントガラスに貼り付けています。保安基準適合標章の有効期間は15日間で、新しい車検シールが届いたら、貼り替えることで車検の一連の流れが完了です。

車検シールはなぜ必要?

車検シールがなぜ必要なのか気になった方もおられるでしょう。どのような目的で貼り付けられているのか、剥がしても問題ないのかを知っておくことが大切です。ここでは、車検シールの役割と、それに関わる法令について解説します。

無車検運行防止の役割を持つ

車検は交通安全や環境保全を目的とした制度です。自動車は定期的に保安基準を満たしているかどうかを確認することになっており、適合しない場合は公道を走行できません。そのため、車検が切れてしまう前に車検の有効期間を更新するのが一般的です。

車検の有効期限が切れないよう多くのドライバーが意識しているでしょう。車検シールは車検の有効期限を運転者自身が把握したり、車外から確認を可能にしたりすることで無車検運行防止の役割を担っています。

車検シールの貼り付けは法で定められている

車検に合格すると発行される車検シールは、道路運送車両法の第66条にてフロントガラスに貼り付けることが義務付けられています。貼り付けしない場合の罰則も設けられており、50万円以下の罰金となっています。

また、第98条では、検査標章の偽造もしくは変造を禁じています。これを守らなかった場合の罰則は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。

車検シールの見方

車検シールをどのように見れば良いのか知りたい方もおられるでしょう。ここでは、車検シールの表面と裏面の見方を解説します。洗車時など、定期的に車検シールを確認することで、車検時期を見直すことができるでしょう。

表面の見方

車検シールの表面には、車検満了日の年月が表示されています。大きいサイズの数字が月となっていますので、誤認識しないよう注意しましょう。また、表面には日付までは表示されていないので、あくまでも大まかな目安と言えます。

裏面の見方

車検シールの裏面には、「自動車検査証の有効期間の満了する日」と記載されており、具体的に年月日が示されています。ドライバーは裏面を確認することで、正確な日付が分かるため、より車検の残存期間が把握できます。

車検シールを貼る位置と貼り方・剥がし方

車検シールを貼る機会は少ないため、貼り方を忘れてしまう方もおられるでしょう。車検シールはどこにでも貼っていいわけではなく、貼る位置が指定されてきます。ここでは、車検シールを付け外しする際の方法や貼る位置について解説しますので、参考にしてください。

令和5年7月以降、車検シールを貼る位置が変更された

令和5年7月以降より、車検シールの貼る位置が変更されました。以前は、フロントガラス上部に位置するバックミラーの裏側に貼るのが一般的でしたが、現在は右上に貼ることがほとんどです。

国土交通省によると、貼り付け位置は「前方かつ運転者席から見やすい位置」としており、車両の中心からできるだけ離れた場所の上部となっています。右ハンドルの場合は必然的に右上になるでしょう。ただし、視界を妨げる場合は、運転者から見えやすい妨げない位置として例外も設定されています。

車検シールの貼り方

車検シールの貼り方は、シールの台紙の裏面に図を用いて記載されています。車検シールは2枚のシールを組み合わせて貼る仕組みです。まず、透明シールの左半分を剥がし、台紙の折れ目を利用して真ん中の貼り合わせ部分に貼り付けます。

そして次に左側のシールを右半分剥がして、透明シールの上に貼り合わせるのが主な手順です。そして、2枚のシールを組み合わせた状態で、向きに注意しつつフロントガラスへ貼り付けましょう。

車検シールの剥がし方

車検シールを新しい物に貼り替える場合もあるでしょう。きれいに剥がすためには、中性洗剤と水を混合したスプレーを用意します。まずはスプレーを吹き付け、スクレーパーを滑らせながらシールを慎重に剥がしてください。アンテナ線などを傷付けないように注意が必要です。

次にガラス面に残った糊にスプレーを吹き付けてふやかした後、スクレーパーやウエスなどを使用して取り除きましょう。この方法であれば、跡が残らずきれいに剥がせます。

車検シールを紛失した場合は再発行が可能

車検シールを紛失してしまった場合は、再発行しなければなりません。どこで再発行できるのか、知りたい方もおられるでしょう。ここでは、車検シールを再発行する際の手続き方法やそれに伴い準備するもの、依頼する方法について解説します。

車検シールを再発行してもらう方法

普通自動車の車検シールを再発行してもらうためには、運輸支局に行く必要があります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会です。車検シールがない状態で運転すると法令違反となりますので、公共交通機関などを利用して申請へ行くようにしましょう。

手続きは必要書類を窓口に提出するだけで済みますので比較的簡単です。手数料は普通自動車・軽自動車どちらも300円となっています。

車検シールの再発行に必要な持ち物

車検シールの再発行に必要なものは、乗用車の場合、車検証の原本と代理人が行う場合は委任状です。申請書や手数料納付書は、運輸支局で手に入れられますので用意する必要はありません。破損した車検シールを持っている場合は提出が必要ですので、忘れないようにしましょう。

軽自動車の場合も基本的に同様の書類を用意しますが、代理人が行う場合は委任状ではなく申請依頼書を用意します。

行政書士に手続きを依頼することも可能

運輸支局と軽自動車検査協会は、平日のみの開庁であり土日祝は閉まっています。受付時間も長くないため、仕事の都合で行けないという方も少なくないでしょう。

その場合は、行政書士に依頼するのもひとつの方法です。費用は3,000円~6,000円が目安と言えます。難しい手続きではありませんが、苦手意識を持っている方は検討してみてはいかがでしょうか。

イエローハットなら土・日・祝でも車検が可能!(※一部店舗を除く)

運転時には車検シールをチェックして、車検満了日を確認するよう心がけると安心です。車検切れで走行すると罰則が科せられるため、車検が近づいてきたら早めに予約することをおすすめします。ここでは、イエローハットの車検の特徴を紹介しますので、ぜひご覧ください。

法定点検項目を含む100項目以上が点検対象

イエローハットでは、法定点検項目と日常点検項目に独自の点検項目を加えた100以上の部分を点検します。ベルトやバッテリー、タイヤなどの消耗品はもちろんのこと、ラジエーター・エンジン本体、ブレーキなどもしっかり点検するため安心です。予算に合わせて商品を選べるメリットもありますので、ぜひご検討ください。

車検後の整備保証・アフターサービス付帯

車検では、検査に通すだけでなく整備を実施することも珍しくありません。イエローハットでは、整備箇所に不具合が発生した場合、車検後6ヶ月または1万kmまで整備保証が付いています。

また、6ヶ月毎または1万km毎に無料点検を受けられます。そのため、次回の車検まで安全性を保つことが可能です。全国に680以上の店舗がありますので、気になることがありましたらいつでも最寄り店舗でご相談いただけます。

WEB予約後のご来店でスムーズにお見積もりが可能

車検の見積もりは、事前にご予約の上ご来店いただけますとスムーズです。下記専用フォームから簡単にご予約いただけます。車検を依頼する店舗や車両の満了日などを選択し、氏名・電話番号を入力するだけです。

WEBフォームからの申し込み後は、イエローハットコールセンターよりご連絡いたします。ご予約していただくとスムーズにお見積もりできますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

まとめ

車検シールは、車検証の満了する日を確認するために重要です。貼り付けが義務付けられており、現在はフロントガラスの右上に貼るのが基本的なルールとなっています。破損したり紛失したりした場合は、速やかに再発行しましょう。

車検シールを確認して車検時期を把握したら、早めに予約することが大切です。イエローハットでは100以上の点検項目をチェックする他、予算に合わせて整備ができますので、まずは見積もりをぜひWEBからご予約ください。