COLUMN

車検についての疑問をわかりやすく解説

車検の基本!2年点検との違いや1年・2年・3年と有効期間が異なる理由

自動車のユーザーは、定期的に車検と呼ばれる検査を受ける必要があります。ただし、車検と2年点検は別物です。その違いや、有効期間が1年・2年・3年と異なる理由について知りたい方もおられるのではないでしょうか。

このコラムでは、車検において知っておきたい基礎知識や2年点検との違い、車検の有効期間が車両のジャンルごとに分けられている点について解説します。

目次

車検の基礎知識

車検の必要性は多くのドライバーが認識していることでしょう。まずは、車検がどのような理由で義務付けられているのか、また費用の内訳などの基礎知識について把握しておくことで、より理解を深められます。

車検の役割

車検、いわゆる自動車検査は、交通の安全や環境汚染防止の観点から設けられた制度です。自動車は走行を重ねるほどパーツの消耗が進み、時間が経つほど劣化します。不具合が生じたパーツに気が付かなければ、事故につながりかねません。また、有毒な成分を多く含んだ排気ガスを出す車が増えると、大気汚染につながってしまいます。

そのため、定期的に点検・整備することが大切です。車を安全に使用するための基準は、道路運送車両法の保安基準によって定められており、車検時に適合しているかどうかがチェックされます。

車検証の有効期間

車検で保安基準に適合していることが認められると、車検証と呼ばれる公的な書類が発行されます。車検証には車両を特定する情報とともに有効期間が記載されており、公道を走行する自動車はこの車検証の携帯が必要です。

車検証の有効期間の長さは、車両の種類によって1年もしくは2年、3年と異なります。空白期間が発生しないよう、満了日を過ぎる前に車検の有効期間を更新するのが一般的です。車検を受けると新たな車検証が発行され、有効期間が更新されます。

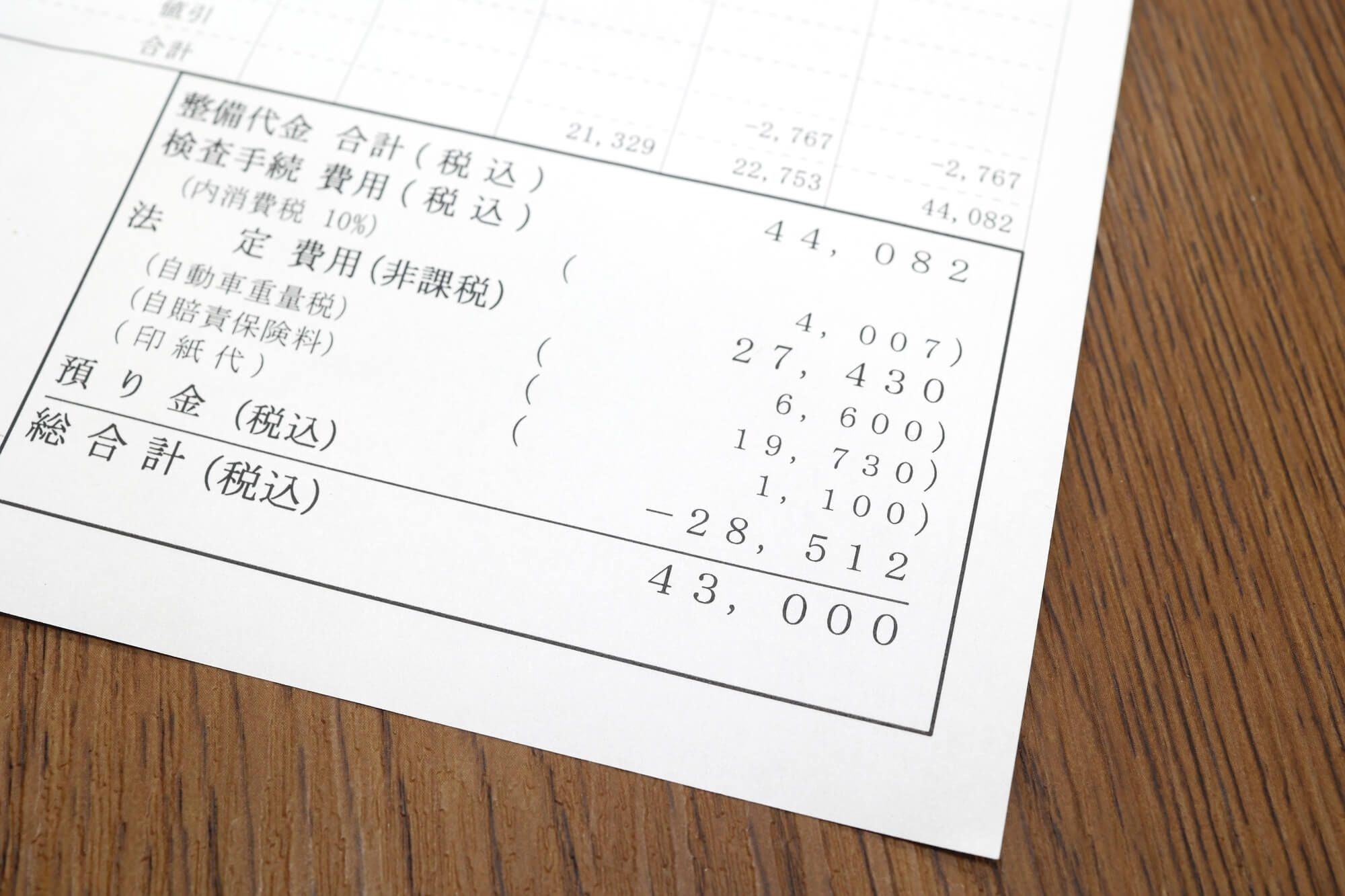

車検費用の内訳

車検を受けるには、まとまった費用がかかります。車検費用を大きく分けると「法定費用」と「非法定費用」の2つです。法定費用には、自動車重量税と自賠責保険料があり、印紙代(検査手数料)も含まれます。法定費用については、どのお店で車検を受けても数百円しか変わりません。

一方で非法定費用は、点検費用や代行手数料、部品代など車検の依頼先に支払う費用です。非法定費用は法定費用と違い、車の状態や依頼先の料金設定によって変動します。

車検と2年点検の違い

自動車の検査を指す車検は、2年点検と異なるものです。検査では保安基準に適合するかどうかを判断するだけであり、分解整備を含みません。ライト類やブレーキの制動力など、最低限の点検内容です。

一方で2年点検では、ブレーキまで分解して消耗品などの各パーツを点検し、必要に応じて整備します。検査と同時に行われるため混同されやすいですが異なるものです。

車検の種類

一般的に認識されている車検は「継続検査」のことを指しており、自動車の検査のひとつです。他にも新規検査や構造等変更検査などがあります。ここでは、主要となる4つの自動車検査の種類と、それぞれの特徴について解説しますので、参考にしてください。

新規検査

新規検査とは、新車を登録してナンバープレートを付けるために受ける検査です。ほとんどの場合、購入先のお店が手続きするため、ユーザーにとってはなじみがないと言えるでしょう。また、新規検査は一時抹消登録でナンバープレートを外した中古車を、再度登録する場合にも受ける必要があります。

継続検査

継続検査は、車検証の有効期間を更新する場合に受ける検査です。乗用タイプの場合、初回車検を除いて2年ごとに受けなければならないのは、多くのドライバーが理解されているでしょう。継続検査に合格すると有効期間が延長されますが、次回車検までの安全性を保証するものではありません。

構造等変更検査

車両の寸法や乗車定員の増減など、車の根幹に関わる部分を変更した場合に受けるのが構造等変更検査です。車検証には車の長さ・幅・高さや乗車定員、最大積載量などが記載されていますが、改造でこれらの数値が変わる場合は構造等変更検査が必要となります。ただし、一定範囲内の軽微な変更と認められる場合のみ手続きは不要です。

街頭検査

街頭検査は、その名の通り路上で実施される抜き打ちの検査です。保安基準に適合しているかどうかをチェックします。整備不良の車両や違法改造車は、整備命令を受けることになりますので、日常点検や定期点検を忘れずに行うことが大切です。

車検の有効期間(1年・2年・3年)は車種ごとに設定されている

車検(継続検査)は、自動車の分類によって有効期間が分けられています。使用している車の有効期間が何年ごとに更新されるのか、把握しておくことが重要です。特に貨物に関しては、軽自動車と乗用車で有効期間が異なりますのでチェックしましょう。

自家用乗用自動車・軽乗用自動車は初回3年、以降2年毎の車検

多くの方に当てはまる自家用乗用自動車と軽乗用自動車は、初回車検のみ3年と有効期間が長く設定されています。それ以降は2年毎の更新であり、有効期間が長いため忘れてしまうケースも珍しくありません。車検の満了日を過ぎてしまわないよう注意しましょう。

8.0t未満の貨物自動車は初回2年、以降1年毎の車検

トラックやバンなど、貨物自動車は車検の有効期間が乗用タイプよりも1年短く設定されています。車両総重量が8.0t未満の場合、初回車検は2年で以降は1年毎です。車両重量が8.0tを超える場合は、初回車検でも1年となっています。

軽貨物自動車は初回から2年毎の車検

軽トラックや軽バンなど最大積載量のある軽貨物自動車に関しては、初回車検から有効期間が2年に設定されています。新車で購入した場合も3年ではないので、軽乗用自動車と混同しないよう注意しましょう。

「初回登録から10年経過で1年車検」は撤廃

1995年の道路運送車両法の改正までは、初回登録してから10年経過すると乗用自動車でも1年ごとに車検を受ける必要がありました。ただし、改正でこの規定が撤廃されたことにより、有効期間の間隔が車両の経過年数によって変動することはありません。

車検の有効期間が1年・2年・3年と車種ごとに異なる理由

車検の有効期間が1年・2年・3年と車種ごとに異なるのはなぜなのか、理由について気になった方もおられるでしょう。ここでは、貨物自動車が短く設定されている点や初回車検が長めになっている理由について解説します。

貨物自動車が1年車検なのは重量物の積載を目的とするため

8.0t未満の貨物自動車は、初回を除いて毎年車検を受けなければなりません。これは重量物を運搬することで、パーツが早期に劣化・消耗することを想定しているためです。貨物自動車は頑丈ではありますが、積載量が多くなるほどブレーキや足回りに大きな負荷がかかるため、小まめに点検することが重要となります。貨物自動車だけでなく、人を乗せる目的のバスやタクシーも、安全性の観点から有効期間が1年ごとに設定されています。

日本において標準的な車検頻度といえる2年車検

最も一般的な車検の有効期間は2年です。大まかに乗用車や軽自動車、大型特殊自動車などが当てはまります。比較的に長く設定されているため、車検時にブレーキパッドなどの消耗品を交換しておくことが大切です。

また、タイヤの摩耗度合いやエンジンオイルなどを定期的に日常点検し、適切な交換時期を見定めることも重要と言えます。技術の発展とともに自動車の耐久性は向上していますが、メンテナンスを忘れないようにしましょう。

有効期間が3年なのは品質が保証されている初回車検のみ

自家用乗用車や軽乗用自動車は、初回車検のみ3年と長くなっています。これは各パーツが新品ですので、消耗や劣化による不具合発生につながりにくいと考えられるためです。消耗品以外のパーツが故障したとしても、新車時の保証で交換できます。消耗品に関しては走行距離に左右されるため、日常点検は欠かさないことが大切です。

ただし、中古車を購入してからの初回車検に関しては3年以下となるため注意しましょう。

車検の有効期間を確認する方法

車検の満了日を過ぎてしまうと、仮ナンバーの取得が必要になるといった手間がかかります。車検切れ状態での運行は違法であるため、うっかり忘れてしまわないよう注意しましょう。ここでは、車検の有効期間を確認する方法を3つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

電子車検証を確認する方法

2023年1月より始まった車検証の電子化(軽自動車は2024年1月開始)により、電子車検証が交付されるようになりました。新たな車検証は用紙のサイズがA4からA6になり、ICタグを埋め込んでいる点が特徴です。電子車検証に記載される内容は、車両に関する情報に絞られており、住所や名義の情報などが省かれています。

また、有効期間についても記載されていませんが、ICタグを専用の車検証閲覧アプリを通して読み取ることで確認可能です。

従来の車検証を確認する方法

2023年1月以前に車検を受けた場合、従来の車検証が備わっている方もおられるでしょう。この場合の有効期間は、車検証の左下側に設けられた「有効期間を満了する日」の欄に記載されています。

検査標章を確認する方法

車検を受けた際、新しい車検証とともに正方形のステッカーが交付されます。このステッカーの正式名称は「検査標章」といい、フロントガラスに貼り付けが必要です。このステッカーを見ることで、簡単に有効期間を確認できます。

フロントガラスの外側からは有効期間の年月を把握できますが、何日までかは分かりません。具体的な年月日については、検査標章の裏側を確認しましょう。

車検の有効期間を無駄にしない更新タイミング

車検は、空白期間が生じないよう有効期間を過ぎる前に受ける必要があります。車検はいつでも受けられる一方で、早過ぎると有効期間を無駄にしてしまうため注意が必要です。ここでは、一般的な車検を受けるタイミングと指定工場に依頼した場合の特徴について解説します。

1ヶ月よりも前に車検を更新した場合は受検日から2年間となる

車検は、有効期間を満了する日の1ヶ月前から満了日に達するまでに受けることで、2年間延長することが可能です。それよりも前に受検することも可能ですが、先述の期間よりも早く車検を受けてしまうと、受検日から起算して2年後に満了日が設定されます。そのため、元々の有効期間が無駄になってしまうため注意しましょう。

また、沖縄本島を除いて、車検証の「使用の本拠の位置」が離島となっている車両に関しては、満了日の2ヶ月前から車検を受けても有効期間は短縮されません。

指定工場なら45日前から有効期間を短縮せずに更新できる

指定工場とは、自社で検査設備を備えている民間の車検場です。運輸支局などに持ち込む必要がある認証工場と異なり、その場で車検を通すことが可能です。ただし、指定工場で車検に合格したとしても、すぐに新しい車検証や検査標章が発行されるわけではありません。工場側が申請して後日受け取るのが一般的です。

指定工場は、車検に通過したことを示すため、保安基準適合標章をフロントガラスに貼り付けます。この適合標章の有効期間は15日間です。この期間を活用することで、最大45日前から車検を受けても有効期間は短縮されません。

イエローハットの車検は予算に合わせた整備プランをご提案

イエローハットでは、タイヤなどのカー用品を販売しているだけでなく、車検も受け付けています。車検時の整備内容に関して事前に詳しくご説明、車検後も安心の保証プランを用意している点が特徴です。ここでは、イエローハットで車検を受けるメリットについてご紹介します。

整備内容はお客さまにご納得いただいた上で決定

イエローハットでは、車検時に法定点検項目と日常点検項目に独自の点検項目を加えた100以上の項目を点検します。そして点検時に見つかった追加整備の内容について、事前に説明いたしますので、ご納得いただいた上で車検を進めることが可能です。

カー用品店ならではの特徴として、タイヤやバッテリーといった交換部品を取り扱い商品の中から自由に選択できます。そのため、全体の価格を抑えられる点もイエローハットで車検を受けるメリットのひとつです。

通常の整備保証の他、長期2年の安心保証「プライムワランティ」もご用意

イエローハットでは、車検時の整備箇所に対して6ヶ月もしくは走行距離1万kmの整備保証を付けています。それだけでなく安心保証「プライムワランティ」(有償)を用意しており、車検後2週間以内であればいつでも加入可能です。

プライムワランティへご加入頂くと、車検後2年間の長期に渡って故障箇所を無償で修理いたします。※保証期間における累積での保証適用修理上限は50万円(税込)となります。車検後2年の長期保証となっていますので、ご希望される方はスタッフにご相談ください。

車検見積もりのご来店予約用WEBフォームをご用意

イエローハットは680店舗以上ある全国の店舗(※2024年6月現在)にて車検を受け付けています。見積もりを依頼したい場合、WEBからの来店ご予約が便利です。専用のWEBフォームで店舗や車種を選択し、氏名や電話番号を入力するだけで申し込みいただけます。

お申し込み後は、イエローハットコールセンターよりご連絡いたします。費用などに関しても、お気軽にご相談ください。

まとめ

車検は交通安全や環境保全を目的として、自動車のユーザーに義務付けられています。一般的な乗用車の有効期間は2年であり、初回のみ3年です。有効期間の満了日はフロントガラスに貼られたステッカーで簡単に確認できます。車検時期が近づいてきましたら、早めに予約することが重要です。

イエローハットでは、全国の店舗にて車検を受け付けています。WEBから簡単に見積もり予約が可能です。ご納得の上で車検を進められますので、ぜひご検討ください。